大卫·黑格在澳大利亚高校顺利拿到生物学学位后,便在新南威尔士政府草草找了份记录抵押税收还款和财产转移的工作,不过他的政府官员之旅只维持了两年。“我意识到,除了盖橡皮章,其实人生还有许多值得做的。”黑格在哈佛大学植物学博物馆里追忆道。他重新回到悉尼麦考瑞大学攻读生物学,1989年获得博士学位。

在哈佛大学,黑格全身心投入到进化生物学里一些未解之谜的研究中。研究者们都知道,怀孕过程中父亲与母亲的基因或轻柔或狂热地缠绕在一起,其复杂程度远超人们的想象。这是一个优胜劣汰的斗争,从一个受精卵开始,并且持续整个怀孕过程。

自然选择通常被认为是发生在野生物种之间的竞争。现在看来,其实自然选择也在人类受精卵中发生,因为每个人都有不同的进化目标,源自父母的DNA都在为控制后代发育而竞争。

黑格令人乏味的盖橡皮图章的工作,奇妙地预示着他的生物学研究。研究者们发现,陷入这场生存之战的胎儿基因,被“盖上图章”或标上印记,这些分子标志着它们或是来自母亲或是父亲。

后来的研究显示,构成人类的成千上万的基因中,只有100个能够标上性别特征的印记。即使它们并不常见,但对于生存而言至关重要。如果妊娠期间标印过程出错,就会导致胎儿或母亲产生严重疾病,甚至死亡。

黑格想了解得更多:为什么这些基因会参与这场冲突?母亲和父亲的基因又是如何互相配合,从而增加了父母拥有一个健康孩子的可能性的?

这个有关印记的故事开始于1970年代末,年轻的发育生物学家阿齐姆·苏拉尼在剑桥大学实验室工作。该实验室属于生理学家罗伯特·爱德华兹,他十分赞赏苏拉尼最近完成的体外受精工作。

苏拉尼对单性生殖兴趣浓厚,它是指一个健康的后代从未受精卵中产生,只包含来自母亲的基因。单性生殖发生在某些鱼类、爬行动物以及无脊椎动物中,但是在哺乳动物中从未有过。苏拉尼想要通过小鼠实验,测试一下哺乳动物单性生殖的可能性。

通常情况下,一个精子和一个卵细胞便能为人类胚胎复制一套完整的基因。(当然,唯一的例外是性染色体的案例:男性携带一个X和一个Y染色体,而女性携带两个X染色体。)将母亲基因的两份复制品结合在一起,理论上会实现同样的事,即得到一个完整的人类基因胚胎。当代遗传学都会认为,这样一个卵细胞,即使没携带雄性基因通常也会发育。“我们根本找不到好的理由认为它不会工作。”苏拉尼说。

他曾将一个母老鼠身上的基因物质注入到另一个老鼠体中,尝试使其受孕,但是没成功。苏拉尼尝试通过另一种途径进行实验,用一个雄性老鼠产生了携带两套基因的受精卵,那些胚胎同样也没有成功。他知道他的实验技术是准确无误的,因为当他使用相同的方法来连接雄性与雌性基因时,产生的胚胎便存活下来了。他相信,唯一可能的结论是,父亲与母亲都给其后代贡献出了某种最基本的东西,这种东西并不在基因序列里。

当他把自己的成果向基因学部门的同事描述时,他们非常怀疑,苏拉尼回忆道。他的成果并未起到任何作用。

但是,美国费城威斯塔研究所的生物学家达沃·索尔塔进行了相类似的实验,实验结果支持苏拉尼的结论。他们各自独立地显示了相同的奇怪性,即无法从两个雌性基因组中产生一个老鼠。但是,苏拉尼和索尔塔都无法解释,在一个更大型的繁殖计划中,为什么印记会产生。于是大卫·黑格接受了挑战。

胎儿竞争

要到达黑格位于哈佛比较动物学博物馆内的办公室,访问者们必须蛇行穿过展厅,走过礼品商店。黑格的办公室很大,相当于一个篮球半场。沿墙皆书,堆放在半打桌上。里面并没有实验设备,因为黑格是理论进化生物学家,他的职责并不是做实验,而是解释他人实验工作的结果。(他的大学实验包括清数苍蝇肚子上250万根刚毛,足以让他永远想逃离。)

在离开实验室后,黑格将重心放在研究子宫的进化理论冲突上,这一想法来自于他的好友罗伯特·特里弗斯的建议。罗伯特是罗格斯大学的理论生物学家,他长期观察兄弟姐妹间的一种间接竞争形式,这种竞争是指后代除了获得父母分配给每个人的资源之外,想方设法争取得到更多份额。(这是一个发生在子宫内竞争的例子,胎儿细胞想要入侵母体动脉供给胎盘的城墙,使其扩张,从而给胎儿带来更多的营养。母亲对此几乎无力抵抗。)

黑格怀疑这种资源竞争也会在母亲和父亲之间的基因里发生,如同在子宫内冲突一样。根据这一观点,即亲属关系理论,男性与女性都强烈其后代的生存状况,但是他们的生殖策略不同,导致对于后代的希望也不同。

除了一些哺乳动物,雌性会有多个性伴。所以雄性伴侣会将所有可能的营养都贡献出来发育胚胎。

另一方面,雌性也会将其后代数目最大化,每个来自不同父亲的基因会为得到它的营养而竞争。雌性的策略是仅供胚胎所需,保留一些营养给它现在以及以后的后代。

竞争舞台已准备好,而且机器化也增强了竞争。根据黑格的理论,通过将基因打开或关闭,这些分子印记可以改变身体读取遗传密码的方式。

虽然他依然不清楚印记是如何工作的,但是他知道打上印记的基因一定有两个主要分类型:一些是可表达的,或者“打开的”,只有继承自父亲,以及只有继承自母亲。黑格推断,为了跟上父亲的生殖策略,继承自父亲的基因会支持更多的增长,促使子宫内的胎儿从母亲那里获得更多的营养。另一方面,继承自母亲的基因,则会放慢增长,使母亲能够保留些营养给未来的后代。

这就是其理论。但是,这个理论是如何与我们所知得自实验的印记相匹配的呢?

拔河比赛

起初,苏拉尼发现了印记现象,但是他不确定哪些基因被卷入。伊莉莎白·罗伯逊最早发现了一个打上印记的基因。那时她还在哥伦比亚大学,现在已在牛津大学了。通过让活体动物里的某个特定基因丧失活性或者移出,她开始调查各种基因在老鼠的正常生长和发育中扮演的角色。然后她发现这将如何影响发育的胚胎。

1991年,罗伯逊及其团队报告了一个特殊的发现,即:一个叫做Igf2的基因,它负责生产一种被称为胰岛素样生长因子2的蛋白质(IGF-2),对于正在发育胎儿里的许多种类的组织生长十分重要。当罗伯逊把老鼠母亲的Igf2拿出时,什么也没发生,后代也很正常;但是当她把它从老鼠父亲中拿走后,胎儿只发育到正常大小的60%。很显然,来自于父亲的基因对于发育是至关重要的。

罗伯逊的发现非常适合黑格的理论:来自父亲的Igf2基因增强后代的生长,所以它会对母亲有更大的需求。这是父母基因之间竞争的有力证据。另外一些研究者也迅速发现,其他基因也陷入类似父母大战中——而且来自父亲的基因推动了生长,正如黑格推断的那样。

父亲的策略带来一个危险:它会让母亲更加虚弱,从而不能生出更多的后代来。

但是雄性对此并不关心,下一次它会跟另外的雌性交配。不过,发展至极端,父亲的策略会置母亲于死地,胎儿也不会存活。不过,这通常不会发生,因为进化会向妈妈提供一个有力的反抗手段——她们自己打下印记的基因Igf2r,能够让IGF-2受限制。Igf2r基因会指引人体细胞产生IGF-2受体,紧跟蛋白质,防止其循环和促进增长。

1991年,生物学家丹尼斯·巴洛和她在越南分子病理学研究所的同事们发现,跟Igf2相似,Igf2r也会被打上印记,但是产生相反的结果:受体只有来自母亲时才是活跃的。当Igf2r从母亲体内去除时,后代会因生长太大而在出生前就死去了。当基因从父亲体内去除时,却什么也没发生。

人类也有和罗伯逊与其他人研究的老鼠相对应的基因。当印迹过程出错(一个通常是打开的基因关闭了,或者相反),后果可能是毁灭性的,人类亦是如此。例如,母亲与父亲的Igf2基因复制品都被错误地打开了,胎儿就会得到加倍的生长因子。对于人类来说,非正常的印记模式将导致贝威二氏综合征,得这种病的孩子出生时会比正常孩子超重达50%,并且携带一系列其他异常症状。

相反的错误也经常发生。如果父亲的Igf2基因失常地沉默了,胎儿就不能从母亲身上获得它所需的营养,出生时就会低于正常体重。

“这是一场激烈的拔河比赛,”黑格说,“你知道两边都在用力拔绳子。它们并没有移动许多,只是一会儿这个方向或是那个方向。而且它们相互依赖,另一方则紧握绳子。如果一个有印记的基因里发生突变,你会得到一个真正的病理结果。有一边已经放弃了绳子。”

在大脑中留下印记

迄今为止发现的大约100个印记基因中,有一半是在脑中生产蛋白质,包括Igf2。因此产生了这样的疑问:控制大脑结构与功能的基因一旦发生印记错误,是否会导致精神疾病呢?

回答是肯定的,加拿大西蒙弗雷泽大学的遗传学家、进化生物学家伯纳德·克雷斯皮表示。但那是一个难以论证的联系。“它将两个完全不同且从未联系过的区域,即:进化和社会行为与精神病学理论连接起来。”克雷斯皮说。

然而,他和他的同事、曾在伦敦经济学院的社会学家克里斯托弗·巴德可克,都认为证据正在增加。他们认为,发生在大脑中印记基因中的拉锯战可能有助于解释一些精神疾病的起源,包括孤独症和精神分裂症。我们已经知道,一些印记障碍与精神疾病有关,包括贝威二氏综合征。除了忍受发育失常带来的痛苦,有这种障碍的病人大脑异常巨大,得孤独症的风险也会增加。

那么相反者适用吗?那些缺乏IGF-2的胎儿而且小于正常者,会发育出一种大脑的异常模式,从本质上说,是走向孤独症的反面吗?

克雷斯皮和巴德可克是这么想的。他们认为精神疾病,如:自闭症、精神分裂症、双相情感障碍和抑郁症,可以被认为是占用了其他频谱。患有自闭症的人往往很难理解和欣赏别人在想什么。现在让我们想象一下与之相反者:拥有高度发达的感知社会环境的能力——甚至感知到不会发生的事情。这种人甚至可能听到没有的声音,这就是一种精神分裂症的症状。

最近的发现也与克雷斯皮的预言相吻合。香港研究者发现了精神分裂症患者的Igf2基因会减少活动。根据克雷斯皮所说,父亲的基因减少表达(Igf2只有来自于父亲时才是活跃的),应该会让人指向位于精神分裂症、抑郁症者一端的频谱。

更加清晰的证据来自普拉德-威利综合征的研究,它表明中断基因印记可以破坏心理健康。普拉德-威利综合征是一种影响生理发育、性发育和认知能力的障碍。由于缺乏父亲的表达基因而导致的精神病患者至少占一半以上。

对黑格而言,这些发现引发了对人类个体本质这类深刻的哲学问题。他说,从传统观点来看,一个人是“不能分裂的”,但印记的存在以及它对大脑和身体发育产生影响,就从基本层面上强调了,一个人是可以被分裂开来的。身体不是机器。一组齿轮可以朝着一个目标工作,而人体则更像一个社会实体,有国内政治以及有竞争计划的代理机构。

像这样内部冲突的证据充斥着我们周围,使我们犹豫踌躇。我们不知道该决定合作亦或竞争,我们动摇于即时满足感和长期规划之间。也许每个人心里的“推”和“拉”就与竞争基因有关。

全国人大代表刘宏志:推动数字乡村建设、激发乡村振兴“数智力量”

全国人大代表刘宏志:推动数字乡村建设、激发乡村振兴“数智力量” “千翼飞舞天际 5G闪耀广州”2023数字科技生态大会 11月10日中国·广州

“千翼飞舞天际 5G闪耀广州”2023数字科技生态大会 11月10日中国·广州 情人节不止214 DR钻戒将七夕情人节传至海外

情人节不止214 DR钻戒将七夕情人节传至海外 华为智选x膳魔师强势合作,致力于联力打造智能水杯标杆

华为智选x膳魔师强势合作,致力于联力打造智能水杯标杆 东方企业创新发展中心与淮安举行战略合作签约仪式

东方企业创新发展中心与淮安举行战略合作签约仪式 亿达科创出席国字盛会 共话数字贸易高质量发展

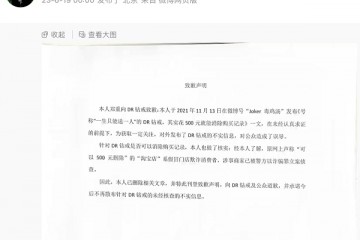

亿达科创出席国字盛会 共话数字贸易高质量发展 “DR购买记录可删”被证实是谣言,传谣者向DR和公众道歉

“DR购买记录可删”被证实是谣言,传谣者向DR和公众道歉 2023上交会:亿达科创以“数字”引擎 释放绿色发展动能

2023上交会:亿达科创以“数字”引擎 释放绿色发展动能