12月14日,一则互联网新闻引发了记忆研究学者的关注——Yahoo Groups将永久删除这个社群网站的全部用户内容。用户都能够在明年1月31日前登录账户下载自己的数据,但只有自己上传的附件和图片可以被下载,而用户在论坛中的所有交流信息都将消失。目前,Yahoo Groups已经不能再发布或浏览任何帖子。

无独有偶,知名社会化媒体推特也在11月宣布将于12月11日删除6个月未登录的不活跃账号。不过推特此举很快招致了大规模的反对。许多用户担心删除账号将会导致自己过世亲友在社会化媒体上的痕迹被抹去。面对大量的质疑与不满,推特在发布消息的第二天立即宣布放弃这一决定,并表示在去世用户的账户问题没有被解决前绝不会删除任何不活跃账号。

网络痕迹消失这类的“失忆”事件并不鲜见。QQ和微博的服务条款显示,如果用户3个月内没有登录,平台就有可能回收账号。你在互联网上存储的照片,可能还没有线下冲洗的照片耐存。

人们有时希望互联网学会“遗忘”,以保护个人的隐私;人们又希望互联网能善于“记忆”,保全人类活动的痕迹。矛盾的态度背后,是我们的日常生活与互联网早已难舍难分的现实。今天的推送,从以上新闻出发,探讨了如下问题:这些消失的网络数据对我们而言究竟意味着什么?数据删除背后,蕴含哪些伦理责任问题?个人数据被互联网平台控制,究竟有没有合理性?

撰文 | 李岸东

Yahoo Groups 删除网络社群痕迹,

无异于摧毁历史遗迹?

Yahoo Groups建立于2001年,它的功能类似百度贴吧,是以共同兴趣为导向的网络在线社群。发展到今天,该网站已经渐渐被新兴的社会化媒体所取代。网络论坛上留下的只言片语,对于许多人来说也许无关紧要,但是当如此庞大的数据只需要互联网公司的一个响指就能被全部抹杀时,数据删除的意义就不仅仅关乎个体记忆,更牵扯到平台、用户与数据三者之间的关系。

在雅虎发布消息后,一部分用户很快组织起来,开始自发存档网站数据。但是,想要在网站关闭前保存所有数据几乎是不可能的。在运营的18年中,Yahoo Groups保留了大量的用户互动内容,积累了1000万的讨论组和超过1亿的注册用户。为了尽可能多地存档数据,行动的发起者们建立了名为“Yahoo Groups远征军总部”的网站,并且利用爬虫脚本来抓取数据。在他们看来,摧毁Yahoo Groups十几年来的数据无异于毁灭一座历史古迹。

反对者认为,Yahoo Groups这次大清理的背后是资本的力量。雅虎于2017年被Verizon收购,此次数据清理就是Verizon调整业务的一个动作。根据Verizon员工与存档行动组织者的邮件往来,删除数据的原因是维护成本太高,而且大多数讨论组处于“无人问津

(unused)

”的状态。对于Verizon这样的商业企业来说,这次删除完全出于成本考量,意在处理掉企业内部“多余”的不良资产。然而对于享受企业服务的平台用户而言,资本家所删除的却是他们鲜活的回忆,以及可供后世考据的网络文化遗产。

这些行动主义者对网络数据的认知与互联网历史学家不谋而合。书写互联网历史,可以从技术发展的角度梳理网络技术的不断完善,也可以从关键人物入手回顾互联网企业和政策制定的历程。然而,这类研究聚焦于重大事件和个人,从自上而下的视角描摹了互联网发展的宏大历史叙事,却忽视了身在其中的网民。

这种强调“大历史”的历史编纂方法源自历史学长久以来对国家史和政治史的关注。对国家和政治的历史书写往往涉及政权更替、国际关系、战争等重大话题,因而时常低估普通个体对历史进程的影响。但互联网不仅关乎政治和国家,更是网民日常生活的一部分。互联网给网民提供了互动的平台,网民也利用互联网改变社会。可以说,网民的行动塑造了互联网,因此互联网的历史书写天然就是“平民向”的。Niels Brügger等互联网历史学家由此另辟蹊径,呼吁史学研究关注“作为历史的网页

(the web as history)

”,正好与“Yahoo Groups远征军”的观点相呼应。

网络社群是数字文化的发源地,诸如BBS、开心农场、表情包等互联网现象,如果不从网民的角度来看待它们的发展史,就难以理解这些现象的核心内涵。从这个意义上来说,只要人们的社会关系和群体交往持续延伸到线上空间,网络世界与现实世界的边界就并没那么清晰——网络就是社会的一部分,互联网历史就是社会史,而网络技术强大的存储功能恰恰为史学家了解社会变迁提供了丰富的历史档案。

《记忆中的历史》,阿莱达·阿斯曼著,袁斯乔译,南京大学出版社2017年1月版

记忆研究学者阿莱达·阿斯曼在本书中探讨了德国人对自己国家历史尤其是纳粹历史的记忆、情感、态度和认识,德国人如何面对历史,德国历史是如何被人们谈论、解读和描述的。

数据删除,

抹杀过世亲友的数字遗产?

相比起Yahoo Groups,推特宣布删除不活跃账号的消息引起了更大的社会反响。毕竟档案只是关于过去的记录,往往更受专业历史学家青睐;而热门社会化媒体上的大规模数据删除则会影响广大新老用户的日常生活。推特的这项决定在众多用户的反对声浪中被无限期搁置了,反对者的最重要论点在于数据删除会同时抹去过世亲友的数字遗产。

“数字遗产”指逝者在网络上留下的交流痕迹。随着在线社会化媒体的持续不断的发展,怎么样处理数字遗产的问题也渐渐受到学界和大众的关注。

牛津大学互联网研究院的一份研究估计,如果脸书的用户数量以现在的速度保持持续增长,到2100年该平台将会积累49亿个“过世账号”;即使是最保守的估计,这个数字也会达到14亿。

庞大的数据对社会化媒体平台而言也许是压力和负担,但跳出这个天文数字来看,每一个不再点亮的账户背后都是真切的人类情感,寄托了更多亲朋好友对逝者的追思。

在一些欧美国家,通过数字技术来协调葬礼事务、组织线上哀悼已经形成了初具雏形的商业模式,学界称之为“数字殡葬业”

(Digital Afterlife Industry)

。然而,关于怎么样处理个人在数字空间的遗产,依然存在许多悬而未决的伦理争论。

目前的网络规制大多认为用户在社会化媒体上留下的数据由平台和用户在同意的基础上共同拥有和使用。这样一来,用户去世后,平台就成为了数据的唯一拥有者。但对于过世用户的亲友而言,故人的社交平台和相册、家庭录像一样,是悼念他们的窗口。数字技术使昔日互动的痕迹被记录下来,关于怎么样处理这些承载情感的数据,不仅要考虑平台的运营成本,也要关怀用户的切身体会。因此,前述牛津大学互联网研究院的研究者们提出,应当把数字遗产和线下世界的遗产同等看待。

网络数据、伦理责任与身体隐喻

数字遗产的处理之所以如此引人注目却又难有定论,除了个人生活已经被深深卷入网络世界以外,更牵扯到数字化生存给人类带来的哲学和伦理学挑战。

瑞典学者Amanda Lagerkvist认为应当从存在主义的视角来看待个人的数字痕迹,将这些痕迹的集合看作是我们在赛博空间的另一个“数字身体”。在这个意义上,数字遗产就不单单是关于个人的零碎信息,而是代表了人们在线上世界的存在方式。

《我们何以成为后人类:文学、信息科学和控制论中的虚拟身体》,N.凯瑟琳·海勒著,刘宇清译,北京大学出版社2017年6月版

把数字痕迹看做“身体”这个大胆的论断,首先来源于线上交往中各种关于身体的隐喻。对于社会化媒体的深度用户而言,他们的社交账户有自己的头像、动态的视频分享,以及各色自拍;他们通过表情符号表达情绪,传达各种面部信息。用麦克卢汉的话来说,社会化媒体就是这些用户身体的延伸。

除了身体的隐喻外,“数字身体”概念还反映了人们交往方式的改变。通过数字平台,物理空间的限制被大大缩小,相隔重洋的人们也能够最终靠网络方便地交流。实际上,由于人口流动的加速,当代许多熟人社交都发生在线上。每天和你打招呼的好友,也许不再以面对面的形式出现,而是作为互联网上的“化身

(avatar)

”参与日常交流。即使多年不见的好友,也能够最终靠网络保持频繁的互动关系。当这种线上的交往逐渐取代线下的面对面聊天时,亲友的社交账户就成了最常与我们见面的传播主体。这样一来,网络或许不再是“虚拟”的空间,而是我们真实的悲欢离合发生的场所。

当然,对于许多人来说,社会化媒体对我们的影响可能并没那么大。但是放眼传播技术的发展,未来的VR、AR技术也许将进一步改变我们对媒介与身体的想象。就像《黑镜》第三季“生死搏击”中所描述的那样,生活在网络时代的人们应当思考:当媒介技术将人的感官模拟到极致时,我们的情绪究竟是来自天马行空的线上身体,还是来自线下那副戴着可穿戴设备的躯壳?如此这般,线上的“数字身体”和线下的肉身究竟哪个更真实?

回到文章开头的问题,讨论互联网“失忆”对人们的意义,实际上的意思就是在探讨人与技术、人与平台的关系。所以,除了思考用户如何回应这些“失忆”之外,谁有权决定互联网的“遗忘”,才是问题的关键。

个人数据的“平台化”,似乎天然暗示着互联网公司对这些数据的所有权——互联网公司提供平台,个人出让数据的使用权,看似是一笔公平而合理的交易。但是,如果我们回想前网络时代的数据记录技术,会发现这种对数据的商业利用并不是自然而然的。

日记本的生产厂商不会要求拥有日记内容的所有权,生产相机的企业也不会把顾客内存卡里的相片占为己有。数据的“平台化”与“资本化”相伴而生,既然网络数据日益关乎历史的社会化书写和用户的情感寄托,互联网公司就不应该把这些数据简单地看做他们的数字资产。数字技术方兴未艾,对于数据使用、存储和删除的伦理之争,在可见的未来还将继续下去。

撰文 | 李岸东

编辑 | 榕小崧、李永博

校对 | 薛京宁

全国人大代表刘宏志:推动数字乡村建设、激发乡村振兴“数智力量”

全国人大代表刘宏志:推动数字乡村建设、激发乡村振兴“数智力量” “千翼飞舞天际 5G闪耀广州”2023数字科技生态大会 11月10日中国·广州

“千翼飞舞天际 5G闪耀广州”2023数字科技生态大会 11月10日中国·广州 情人节不止214 DR钻戒将七夕情人节传至海外

情人节不止214 DR钻戒将七夕情人节传至海外 华为智选x膳魔师强势合作,致力于联力打造智能水杯标杆

华为智选x膳魔师强势合作,致力于联力打造智能水杯标杆 东方企业创新发展中心与淮安举行战略合作签约仪式

东方企业创新发展中心与淮安举行战略合作签约仪式 亿达科创出席国字盛会 共话数字贸易高质量发展

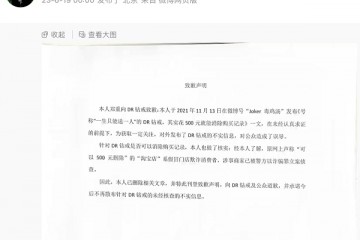

亿达科创出席国字盛会 共话数字贸易高质量发展 “DR购买记录可删”被证实是谣言,传谣者向DR和公众道歉

“DR购买记录可删”被证实是谣言,传谣者向DR和公众道歉 2023上交会:亿达科创以“数字”引擎 释放绿色发展动能

2023上交会:亿达科创以“数字”引擎 释放绿色发展动能