(原标题:对于新冠病毒药物和疫苗研发,我们该抱有怎样的期待?)

记者 |谢欣

编辑 |许悦

图片来自:图虫

新型冠状病毒疫情还在持续进展中,“我有病,你有药吗?”是公众正常的思维,而当面对的是传染性疫情,这句话自然还会演变成“我有病,你有疫苗吗?”

而无论是已被纳入多版国家版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》的艾滋病药物洛匹那韦/利托那韦(克力芝),或是多个国内科研机构宣布的“候选药物”,甚至是可能在“40天内制备出的疫苗”,这几日的消息也似乎都逐步满足着公众对于一款“救命药”横空出世的期待。

然而专业的药品与疫苗研发的角度看,实现这种期待的难度很大,指望短时间里能有一款药物与疫苗横空出世逆转新型冠状病毒疫情,前景远远谈不上乐观。

那么,究竟该如何看待这几日里不断涌现的“可能起作用”的药物和疫苗呢?

老药新用,大海“筛”药

“现在是三波动作,第一波是筛选现有的老药,风险最小但是成功率低;第二波是看现在临床研发中的一些新药;第三波才是疫苗。”药明生物首席执行官陈智胜博士对界面新闻分析。

先筛选现有的老药,除了是目前最快最便捷的方式外,还有一大原因主要在于这些药品已获批上市,或至少经过一期人体试验,其安全性数据为人所知,与纯粹新药相比安全性风险小。

这一工作实际已经在临床诊疗中得到应用,随着国家专家组成员王广发的一次采访,艾滋病药物洛匹那韦/利托那韦(克力芝)一夜爆红,并现身国家版诊疗方案。

洛匹那韦/利托那韦是一款复方抗病毒药物,用于艾滋病治疗。据清华大学药学院院长丁胜对界面新闻介绍,洛匹那韦/利托那韦对于艾滋病毒的靶点开发是有效的,而同样的靶点在新型冠状病毒中存在表达。

但这并不能得出洛匹那韦/利托那韦就一定对治疗新型冠状病毒有效的结论。

“两者之间的差别还是比较大的。”丁胜介绍,虽然新型冠状病毒与艾滋病毒存在同一靶点,但蛋白表达并不是完全一样的,两者只是存在相似性;再者,艾滋病毒与新型冠状病毒进入人体后,侵染的细胞是不同的,病毒周期也不一样,这便涉及到药物进入人体内如何代谢,要进入不同器官组织的问题,因此从体外实验所模拟出的药物代谢结果与进入人体内的并不一样。“就算靶点百分百一样,生命周期、侵染细胞也是不一样的。”

简单来说便是,虽然艾滋病毒也新型冠状病毒存在可以让洛匹那韦/利托那韦发挥作用的共同点,但两者依然存在很大差别,影响着洛匹那韦/利托那韦的发挥。

2004年曾有国外研究者开展了临床研究,研究洛匹那韦/利托那韦对SARS病毒的作用,纳入41名SARS患者接受洛匹那韦/利托那韦和利巴韦林联合治疗,并随访3周。监测临床进展和病毒学结果,与111例接受利巴韦林单药治疗的历史对照患者进行比较,结果显示出了一定优势。

丁胜认为,这一临床试验是由历史数据总结的说服力不是很强,可以开展真实世界研究进一步论证。而界面新闻日前从某国内知名三甲医院呼吸科专家处获悉,后续有望开展全国范围的洛匹那韦/利托那韦治疗新型冠状病毒的多中心随机对照试验。上述专家同时透露,在当地确诊病例大多接受了洛匹那韦/利托那韦治疗,但也并非全部有效,也有已治愈患者是未接受洛匹那韦/利托那韦治疗治疗的,该药的效果目前未有定论。

此外还有如勃林格殷格翰的盐酸氨溴索(沐舒坦),被认为可能能够最终靠与ACE2受体结合。从而对新型冠状病毒起到抑制作用,ACE2受体是SARS病毒与新型冠状病毒与人体细胞结合的受体。界面新闻获悉,目前相关研究团队正与武汉的医院联系,计划开展队列研究。

除了有效性外,另一担忧则在于,一旦新型冠状病毒发生变异,这些老的药物是否还有效?

当前报道显示,如洛匹那韦/利托那韦与盐酸氨溴索、乃至吉利德的埃博拉病毒药物Remdesivir,这样被认为存在治疗潜力的药物并不在少数,但它们都未有切实的临床证据。

据丁胜介绍,全球健康药物研发中心(GHDDI)目前有12000多个至少通过了临床一期的老药品,“基于对新冠病毒的理解与不同筛选条件,目前筛选出了4个可能对新型冠状病毒起作用的靶点,接下来要做包括测试药物与新型冠状病毒结合与相互作用,要做做功能试验、细胞实验,看作用靶点能不能作用到细胞,然后研究体内代谢,看药物在体内的吸收情况,最后再做优先选择,需要层层递进的严谨深入的证据。”

而在当前紧迫的情况下,还需要平衡时间与数据。

而这还只是临床前研究,在目前疫情仍在不断进展的情况下,如何根据真实世界患者设计合理的临床试验,患者信息与数据如何采集等等,依然会是一道专业难题。

陈智胜认为,总的来看,对已有抗病毒药物进行筛选,风险最小,但成功概率较低。

新药研发?我怕来不及

正常的情况下,面对一种新的疾病,通常会开发新的药物,但在目前的情况下,这将会是与时间赛跑。

药明生物1月29日宣布,公司紧急推动多个通过国际合作引进的2019新型冠状病毒(2019-nCoV)中和抗体开发,初步研究表明这些来自全球生物技术公司的抗体可有效中和新型冠状病毒。该项目预计将于两个月内完成首批抗体样品生产,供应临床前毒理试验和初步人体临床试验。

陈智胜对界面新闻记者介绍,这是从此前应对SARS病毒的储备抗体中,针对新型冠状病毒与SARS病毒保守的位点进行筛选出的抗体,通过抗体与病毒的结合,希望有机会能够引起下游的反应,产生疗效。

药明生物计划在两周内完成体外药效试验,3月进行毒理研究、随后进行紧急临床试验申请(IND),为缩短临床试验时间,计划同时进行1、2期临床试验,并采用适应性临床试验设计(adaptive trial design),一个月时间做完临床试验。争取有条件上市。

适应性临床试验设计是指允许事前计划基于已积累的数据对试验中一个或多个方面做修改的临床试验设计。使用适应性临床试验设计可以加快药物研发的速度,更高效的利用研发资源,因此这种设计近年来受到国内外医药行业的重视。

时间来不及,这是当前新药研发的最大障碍。在欧美,一个新药研发一般要花上十年时间,尽管针对当前疫情,对于各项审评审批流程上会有一些加急,但如丁胜所言,“新药研发有客观规律,客观规律是不能被打破的”。

等到药物研发出来,疫情很可能早已结束。陈智胜坦承,即使是按照他目前的计划,一般的情况下也药明生物的抗体药物也赶不上疫情最关键的时期。

在目前特殊形势下,即使监管尽力缩短各项审批时间,但新药开发无法绕开最关键的临床试验环节,这需要一定数量的患者与试验时间,才能得出确切有效的临床数据,证实一个新药的安全性与有效性,最终才可以推向市场。而这也是丁胜口中的“客观规律”的一个重要部分。

而另一不容忽视的难点在于,对于新型冠状病毒药物的研发,前期需要用活体病毒进行研究,这对实验室要求极高,目前仅P3、P4级实验室能够直接进行,也就是说,可以合作开展药物研究的机构其实并不多。

疫苗同样是远水救不了近火

公众的另一期待在于疫苗,如果可以及时开发出新型冠状病毒疫苗,便有可能阻断疫情的持续扩散。

目前,包括中国疾控中心、杭州国家重点实验室、香港大学医学院微生物学系讲座教授袁国勇、强生、斯微生物、Moderna、艾棣维欣生物制药等国内外多个企业与科研机构已宣布启动新型冠状病毒疫苗研发。

但显然,此前所透露出的一些消息引发了公众的误读。

如此前有报道称,国家工程院李兰娟院士曾表示,疫苗成功研制至少还要三个月、斯微生物表示可在40天完成制备等。但事实上,李兰娟也强调要“通过国家一期、二期(临床试验)的验证”,而斯微生物所说的40天完成制备也仅仅是做出疫苗样品,而非推向市场,甚至都不是获准开展临床试验的时间。

事实上,与新药研发一样,疫苗从研发到上市也需要一个漫长的过程,经过临床试验验证依然是不可或缺的一环。

而作为新型冠状病毒疫苗开发企业之一,艾棣维欣董事张璐楠对界面新闻记者坦承,一般的情况下,疫苗是来不及投入到本次疫情中的,现在开发疫苗很大程度是在为疫情最坏的情况做准备。

事实上,在2003年SARS疫情时,科兴生物也曾开发SARS疫苗,并最终做完了1期临床试验,但在1期结束时SARS疫情早已结束。

他对界面新闻介绍,传统疫苗开发临床前需要1到2年,临床阶段需要4到5年。艾棣维欣采取的DNA疫苗技术与斯微生物采取的mRNA疫苗技术是目前两种可以快速完成疫苗早期的技术。张璐楠介绍,计划用4到6个月把艾棣维欣的DNA疫苗推向临床,其中早期研发1-2个月,安全性评价争取缩短为2-3个月,然后提交申报资料,加起来非常快的话也需要4个月。

无论是DNA疫苗技术还是mRNA疫苗技术,即使实现了快速合成和制备,并缩短各项审批时间,依然绕不开临床试验环节。

正常的情况下,疫苗临床试验1期看安全性、2期看免疫学反应,即人体被注射疫苗后能否产生抗体,实现预防、3期做对照研究,观察统计学差异。其中,3期临床试验入组人数往往在几千人,甚至更多,即使是2期也需要几百人入组。

目前看,为了加快速度,除了缩短相应的审批时间,也可能在临床方案设计上考虑采取一些替代性指标,如在体外做中和实验。

他表示,未来两三周里会有一些初步的实验结果公布。但毫无疑问的是,寄希望于马上就有疫苗,还不如在家自我隔离,加强防护。

但也需指出的是,尽管新药与疫苗开发都需要很长时间,远水不解近渴,但当下的研究与开发并非没有现实意义。

对此,丁胜表示“不能再有第三次(发生重大疫情却没有特效药与疫苗)发生了”。他认为,疫情结束了企业自然会没有研发热情,这并非制药公司的错,但潜在的公共卫生重大疫情的预备性药物和疫苗的研究,应该由国家主导坚持做下去。

全国人大代表刘宏志:推动数字乡村建设、激发乡村振兴“数智力量”

全国人大代表刘宏志:推动数字乡村建设、激发乡村振兴“数智力量” “千翼飞舞天际 5G闪耀广州”2023数字科技生态大会 11月10日中国·广州

“千翼飞舞天际 5G闪耀广州”2023数字科技生态大会 11月10日中国·广州 情人节不止214 DR钻戒将七夕情人节传至海外

情人节不止214 DR钻戒将七夕情人节传至海外 华为智选x膳魔师强势合作,致力于联力打造智能水杯标杆

华为智选x膳魔师强势合作,致力于联力打造智能水杯标杆 东方企业创新发展中心与淮安举行战略合作签约仪式

东方企业创新发展中心与淮安举行战略合作签约仪式 亿达科创出席国字盛会 共话数字贸易高质量发展

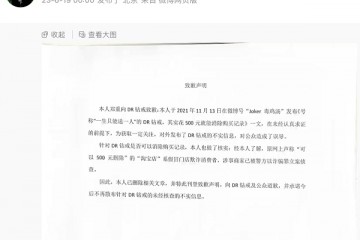

亿达科创出席国字盛会 共话数字贸易高质量发展 “DR购买记录可删”被证实是谣言,传谣者向DR和公众道歉

“DR购买记录可删”被证实是谣言,传谣者向DR和公众道歉 2023上交会:亿达科创以“数字”引擎 释放绿色发展动能

2023上交会:亿达科创以“数字”引擎 释放绿色发展动能